A me piace scrivere usando tutti i segni di punteggiatura, perché, se ci sono, vanno usati. Oggi però la fretta, che sembra essere l’unico scopo delle nostre vite, sorvola su queste minuzie, il linguaggio stesso assume nuove forme come quella degli SMS o dei social network e diventa sempre meno accurato, sempre più selvaggio.

Eppure i segni della punteggiatura hanno un valore notevole, possono dare un’intonazione diversa a una frase. Celebre è il responso che la Sibilla Cumana offriva ai soldati che ne richiedevano l’oracolo: “Ibis redibis non in bello peribis”; a seconda di dove pone la virgola, muta notevolmente il significato – “sibillino” deriva proprio da questa interpretazione variabile: infatti se la virgola è prima del “non” si avrà “Andrai, tornerai, non morirai in guerra”, se posta prima si otterrà “Andrai, non tornerai, morirai in guerra”.

C’è un solo libro che non sono riuscito a finire: è l’Ulisse di James Joyce. L’ultimo capitolo, dopo già tante traversie linguistiche per oltre 700 pagine, non ha punteggiatura e non si riesce a raccapezzarsi. Un piccolo esempio: “frsiiiiiiifronnnnnng treno che fischia da qualche parte che forza han dentro quelle macchine come grossi giganti e l’acqua che bolle dappertutto e esce da tutte le parti come la fine d’Amore la dolce vecchia canzonnnnnnnn quei poveracci che devono star fuori tutta notte lontani dalle mogli e dalle famiglie ad arrostire su quelle macchine si soffocava oggi contenta d’aver bruciato la metà di quei vecchi Freeman e Photo Bits lasciarmi tutta quella roba in giro sta diventando trascuratissimo e il resto l’ho messo nel WC me li farò tagliare domani invece di serbarli fino all’anno prossimo…”

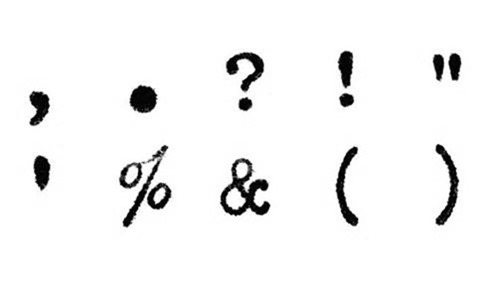

E allora ecco il punto, ora di moda, perché efficace, perché permette frasi brevi, utili in questi tempi veloci dove si deve passare subito ad altro, perfetto per gli slogan pubblicitari. Di moda sono anche i due punti: servono a chiarire, enumerare, incolonnare, introdurre un concetto, un discorso. E i puntini di sospensione – vanno sempre in tre, mai di più - spesso abusati, ma comodi per esprimere un attimo di tregua, per dare all’interlocutore tempo di pensare e di replicare. Poi, naturalmente, la virgola, che è il sale del discorso, è il direttore d’orchestra che mette a spartito le parole, il maestro di cerimonia che assegna i posti. Il punto e virgola è un vecchio signore elegante e un po’ blasé che si vede sempre meno di frequente alle feste. Le virgolette servono sempre, per introdurre i discorsi, per segnalare una parola fuori dal suo contesto (mi raccomando, non fatele all’americana con le dita quando parlate, altrimenti sembrate dei coniglietti – tanto si capisce lo stesso da come le dite). Il trattino da molti non è considerato neanche un segno di interpunzione, ma a me piace la sua modernità e lo uso spesso. Le parentesi mi fanno pensare a un prendere da parte il lettore per fargli una confidenza, se posso preferisco sostituirle appunto con il trattino. E infine i fratelli punto esclamativo e punto di domanda, che danno intonazione: il primo è mal sopportato, soprattutto quando se ne abusa, ma talvolta è indispensabile per esprimere compiutamente uno stato d’animo.

Per concludere, ricorderei una statistica significativa, redatta dagli antropologi: nel mondo la scrittura senza segni di punteggiatura prevale dove più alto è il tasso di analfabetismo.

2011