La prima volta che se ne accorse stava passeggiando per i viali di un cimitero di campagna: tra il ghiaietto, sotto l’ombra degli alti cipressi secolari, gli parve di vedere balenare qualcosa, come se un soffio di vento avesse mosso l’acqua di una minuscola pozzanghera, un riflesso di luce in uno specchio scuro. Aveva guardato bene, ma non c’era nulla, né acqua né specchio né un frammento di vetro. Liquidò la cosa come un’inspiegabile sciocchezza, pensò magari a un gioco di riflessi nel vetro dei suoi occhiali. Poi uscì e, passeggiando, si scordò completamente dell’episodio.

Qualche tempo dopo però gli ritornò alla mente, un giorno che quello stesso fenomeno gli si ripresentò, nel cielo questa volta. Sembrò che dietro l’azzurro dove alcune piccole nuvole pascolavano come un gregge, vi fosse qualcosa di diverso, un indefinibile grigio, un piccolissimo squarcio di cielo temporalesco. Così per pochi secondi, poi si tolse gli occhiali, si sfregò gli occhi e il cielo era lo stesso di prima, con le piccole nuvole disperse e la sera che già si approssimava arrossandone un poco gli orli.

Erano bazzecole, piccoli segnali che non riusciva a cogliere pienamente, che non sapeva comprendere, lacune che la sua conoscenza della fisica non poteva colmare. Accaddero altri di questi bizzarri episodi: il volto su una moneta lasciò trasparire per qualche istante un’altra immagine, uno scalino di granito parve avere una sua parte in marmo levigato, un oleandro sfarfallò mischiando la sua immagine a quella di un inesistente larice, una camicia azzurra gli diventò beige per meno di un secondo.

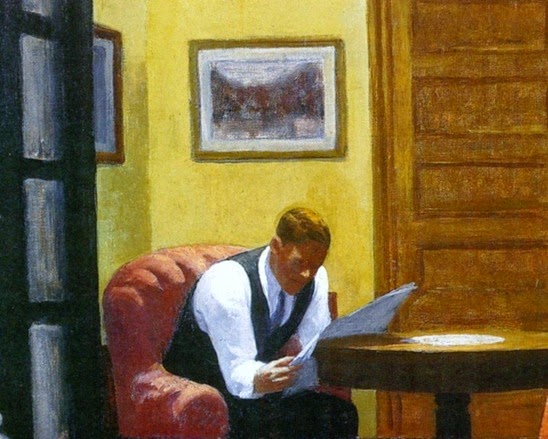

La cosa andò avanti così per un paio d’anni, poi di colpo capì, quando il giornale mutò sotto i suoi occhi abbastanza a lungo perché potesse leggerne ampi stralci. Era un altro mondo quello in cui il papa si chiamava Callisto VI e l’Italia era uno dei 48 degli Stati Uniti d’Europa e faceva affari con la Repubblica indipendente della Louisiana e con il Regno Unito di Scandinavia. Il nostro universo si stava sfaldando lentamente, come una pelle usurata di serpente pronta per la muta e ne usciva il sottostante universo parallelo...

Fu a quel punto che arrivò l’infermiera con il carrello delle medicine.