Nel gioco io mi chiamavo Guy, lei Karla. Le ore passavano lente come i tram che sentivamo sferragliare nella piazza. Ci pareva di essere personaggi di un romanzo di Kundera, persi in un teorema psicologico, avversati dagli avvenimenti. Fuori poteva anche essere Praga e i carri armati sovietici pronti a sparare sulla folla della rivoluzione. Oppure la vivacità di Parigi, il bianco e nero delle fotografie di Doisneau, di Cartier-Bresson, di Ronis. Bambini con la baguette sotto il braccio, innamorati allacciati sui ponti della Senna, mercatini sui boulevards. O ancora la banale tranquillità della Svizzera, bandiere quadrate e laghi che riflettono un cielo di cobalto.

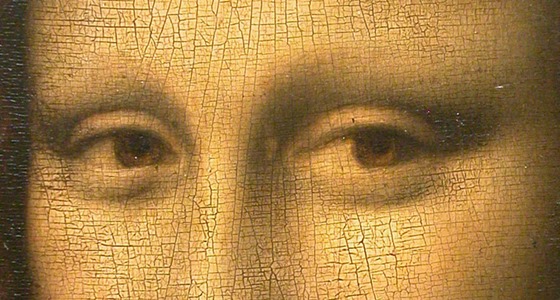

Sedevamo lì con le nostre facce stropicciate, la luce esterna colava nella stanza come un fluido grigio. Probabilmente tra poco sarebbe scesa la pioggia, se ne avvertiva l’odore di umido e foglie. Ogni tanto dicevamo qualcosa – il gioco era quello – e le parole si disperdevano rimbalzando sui muri, o forse attraversavano le pareti e si scioglievano liquide nell’aria, svanendo per la tromba delle scale, per il balcone dove i pini nani e i vasi di erbe aromatiche contendevano al cielo il poco ossigeno cittadino. Di tanto in tanto ci guardavamo negli occhi – il gioco era quello – con innocenza, con indecenza. Le pupille che si sfioravano erano magneti dello stesso polo, subito si allontanavano per ricercare altrove un punto di vista: il grande dipinto con un vaso di fiori dal quale traboccavano rose e i petali si disperdevano su una tovaglia di stoffa indiana, il soprammobile di ferro battuto che raffigurava un airone, le poltrone di stoffa cremisi, il vaso di cristallo dove smorivano sette tulipani gialli e i riflessi nell’acqua disegnavano piccole iridescenti stelle.

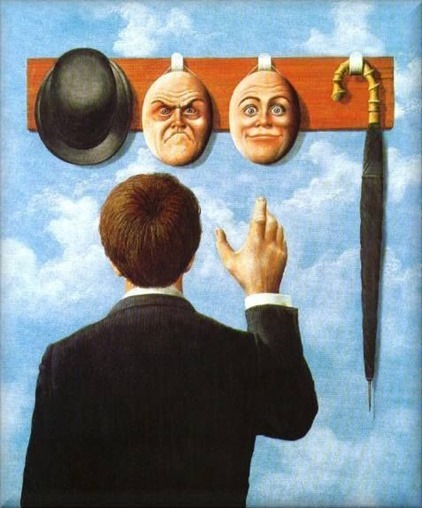

Io, “Guy”, riuscii a dire: «Karla, sei come un rapace notturno che mi impedisce di dormire, sei il grido della nottola che mi sveglia e infrange i miei sogni». Lei, “Karla”, rimase sorpresa, arricciò le labbra prima di rispondere che lo sapeva, che questa è la condizione della vita e che se mi sembrava crudele, ebbene avrei dovuto farmene una ragione. La sua voce era un’armonia anche mentre diceva – il gioco era quello – parole spiacevoli. Il passo successivo era una porta chiusa, un volo di colombi spaventati da una presenza. Ma ancora restavamo lì nella stanza calda. Il mio cappotto, quello di Guy, rimaneva posato sullo schienale di una sedia, ripiegato come una tovaglia da usare di lì a poco. Le mani di Karla sbriciolavano un biscotto rimasto sul piattino, indugiavano come la padrona di casa, si crogiolavano nel tormento di un addio. «Adesso è ora che tu vada» disse dopo un tempo che sembrò interminabile. Il suo viso tradiva l’emozione, una lacrima nasceva sull’orlo della palpebra. Pietà, bontà, dispiacere, rimorso. Chissà che cos’era…

Il cappotto si spiegò come le ali di un corvo, fu sulle spalle. Milano ingrigiva come la Parigi di Doisneau, la pioggia ora scendeva copiosa sugli ombrelli, sulla spalletta del Naviglio. Guy si incamminò con le mani in tasca e il bavero rialzato. Vincitore o vinto? Felice o infelice?

2009